宁波材料所在MAX相断面自修复研究方面取得进展

随着微型化技术的不断发展,传感器、驱动器和微机电系统等设备中集成的关键零部件越来越小,一维纳米材料被认为是构筑高性能微/纳器件的基本单元,然而,小尺寸的一维纳米材料在服役过程中受到冲击或频繁机械加载/卸载很容易发生断裂,由于微型化和高集成,维修极其困难。断面自修复在提高相关器件的可靠性和使用寿命方面发挥着重要作用。在某些极端服役环境如核反应堆中,断面自修复甚至可以避免一些灾难性事故。因此,高效自修复材料的设计、开发及应用十分重要。

作为一种智能材料,自修复材料能够降低相关设备损坏概率和维护成本。自20世纪70年代该材料诞生以来,科学家们已经设计和制备了众多自修复材料,其中大多数是聚合物、水凝胶及其复合材料。但这些自修复材料的制备成本高、修复时间长、强度低、耐高温性差、耐辐射性低,难以获得广泛应用。而对于陶瓷和金属材料的修复通常需要高温或机械加载等外部刺激,这些外部刺激在某些特定的服役环境中难以施加,限制了其实际应用。

MAX相是一类具有Mn+1AXn化学式的三元化合物(其中n从1到4变化,M是前过渡金属,A是A族元素,X是碳或氮),由于M-X共价键和M-A金属键共存以及独特的纳米层状结构,MAX相具有优异的抗辐照性能、出色的机械性能以及优异的抗氧化和耐腐蚀性能,因而在核能和航天领域以及海洋环境中具有巨大的应用潜力。但由于其较高的c/a比值和较弱的金属键,这类材料的晶体容易沿着特定的晶面断裂,从而严重降低了相关设备的可靠性。

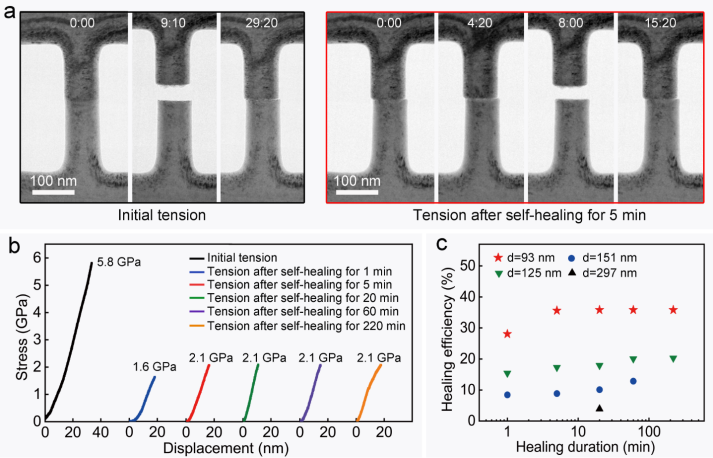

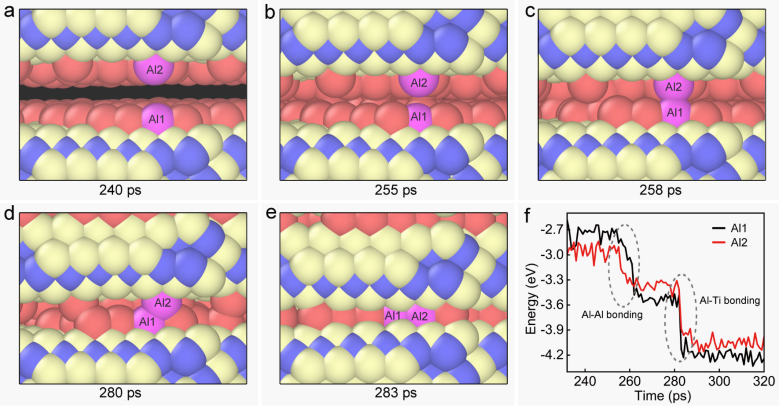

近期,中国科学院宁波材料技术与工程研究所报告了在室温下Ti3AlC2 MAX相纳米线的固有且高效的自修复现象。透射电镜原位定量拉伸实验表明,Ti3AlC2纳米线断面自修复5分钟后,其断裂强度能够恢复至2.1 GPa,自修复效率可达36.2%,并且直径越小,自修复效率越高,通过原子尺度表征结合第一性原理计算和分子动力学模拟揭示了其微观物理机制,相关工作以“Highly Efficient Self-Healing of Fractured Ti3AlC2 MAX Phase Nanowires”为题发表在Advanced Functional Materials期刊上(https://doi.org/10.1002/adfm.202422697),论文第一作者为宁波材料所博士后崔俊峰,通讯作者为宁波材料所柯培玲研究员和陈国新高级工程师和山东理工大学杨影影老师。

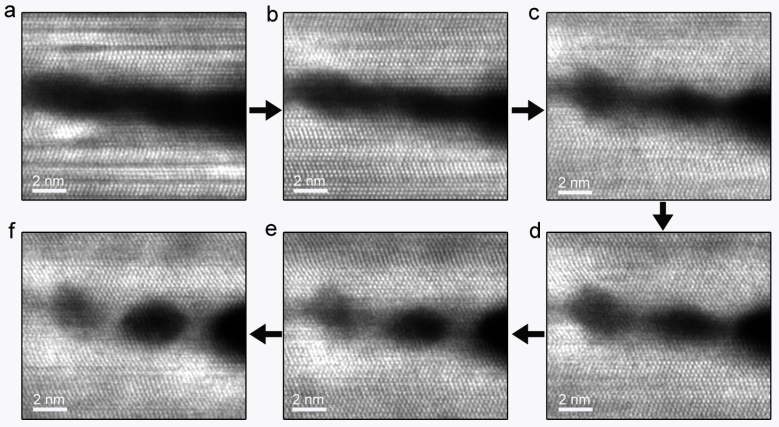

同时,研究人员根据对自修复的理解,率先提出了利用电子束辐照进一步增强断面自修复效率的策略并得到了验证,同时通过原子尺度原位辐照技术揭示了Ti3AlC2 MAX 相辐照效应及其对断面自修复的影响机制,相关工作以“Enhancing the Self-Healing Efficiency of Ti3AlC2 MAX Phase via Irradiation”为题发表在Nano Letters期刊上(https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.4c04840),论文第一作者为宁波材料所博士后崔俊峰,通讯作者为宁波材料所柯培玲研究员。

这些发现以及提出的策略对开发高安全、长寿命微纳器件具有重要价值,为MAX相在核能领域及其他极端环境下的应用提供了新思路,相关工作得到了国家自然科学基金、中国博士后科学基金面上项目、浙江省自然科学基金和宁波市自然科学基金等项目的支持。

图1 Ti3AlC2纳米线断面自修复原位定量拉伸实验及其尺寸效应

图2 Ti3AlC2纳米线断面自修复分子动力学模拟

图3 Ti3AlC2 MAX相原子尺度原位辐照实验

(公共技术中心 崔俊峰)